「怒りたくないのに、つい怒ってしまう」

子育てをしていると、そんな場面は誰にでもあります。

「私が怒らなければ家の空気は悪くならない」

「でも私が怒らないと、子どもはだらだら遊んでばかりでダメになる」

そんな焦りから、

「早くしなさい」

「なんでやらないの」

と繰り返してしまう…。

けれど、怒りは体力を使いますし、怒った後は気持ちが沈んでしまうものですよね。

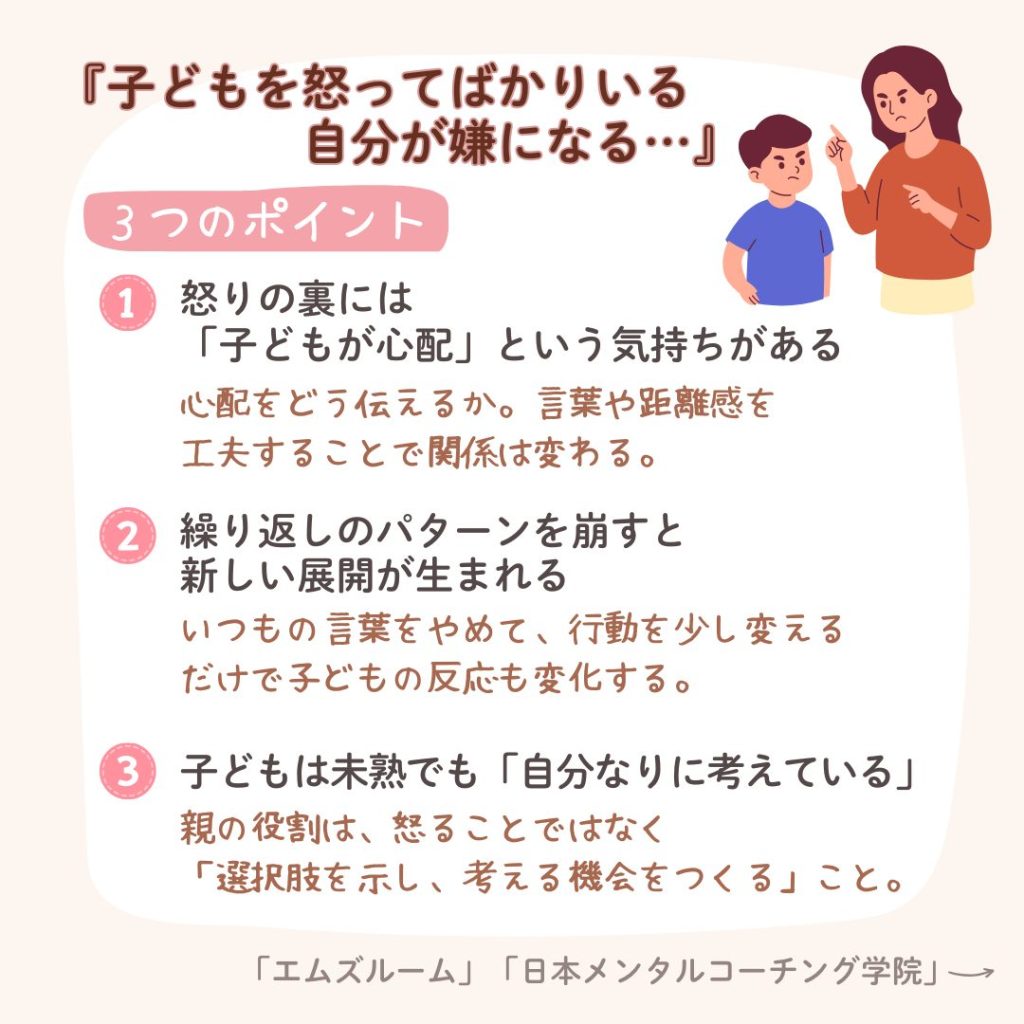

怒りの裏にある「子どもが心配」という気持ち

多くの親は、子どもが大きな苦労をせずに成長できるようにと願っています。

ご自身の経験や、周囲を見てきたからこそ「このままでは困る」と気づけるのです。

だからこそ、子どもの行動が気になります。

-

朝なかなか起きてこない

-

忘れ物が多い

-

夜更かしをする

-

お菓子ばかり食べる

-

お風呂に入らない/長風呂をする

挙げればきりがないほど心配のタネがありますよね。

でも、優しく伝えても聞いてくれない。

そのうち声が荒くなり、大きな声で繰り返してしまう…。

その根っこにあるのは、すべて「子どもが心配だから」。

しかし、口うるさく言えば言うほど、子どもは自分で考えるのをやめてしまいます。

人間は、自分で考えて行動し、成功や失敗を重ねることでしか、自分をコントロールする力は育たないのです。

怒りの裏にある「繰り返しのパターン」

思い出してみてください。

よくケンカする相手とのやり取りは、毎回同じような言葉の応酬になっていませんか?

人間関係には「こう言われたら、こう返す」という無意識のパターンがあります。

子どもとのやり取りも同じです。

だからこそ、

親が「いつもと違う行動」を取れば、子どもの反応も変わる可能性があるのです。

子どもも「自分なりに考えている」

忘れてはいけない大切な視点があります。

-

子どもも、自分なりに考えている

-

子どもも、自分の人生を良くしたいと思っている

ただし、人生経験が浅いため、方法は未熟です。

好奇心が強く、「正しいこと」より「やりたいこと」が優先されることもあります。

それでも「遊んでばかりではいけない」という理解は、子どもなりに持っているのです。

親の役割は、

-

子どもが持っていない選択肢を教える

-

工夫の仕方を伝える

-

自分で考える機会を与える

ことではないでしょうか。

まずは「観察」してみよう

例えば、

-

ここでいつもなら注意するけど、あえて見守ってみよう

-

どうしても必要なら「何やるんだっけ?」と軽く声をかけてみよう

そんな風に行動を少し変えるだけで、子どもを新しい目で観察することができます。

もちろん、すぐに理想の姿に変わるわけではありません。

でも、一週間、一か月と続けるうちに、子どもとの関係性は少しずつ変わっていくはずです。

それでも「怒らないと何もしない」と感じる方へ

「うちの子は、私が怒らないと本当に何もしないんです」

そんな風に感じる方もいらっしゃるでしょう。

その場合は、ぜひ エムズルームの初回相談 にお越しください。

お子様の状況を丁寧にお聞きし、「その子に合ったアプローチ」を一緒に見つけていきます。